L’Indice de Biodiversité Local

Outre la protection des forêts et des autres espaces naturels, l’enjeu en France est de limiter au maximum la perte de terre par artificialisation.

Les outils de planification de l’aménagement urbain, comme les Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ou les plans locaux d’urbanisme (PLU) constituent un premier levier de régulation de cette pression.

Toutefois, les acteurs à l’origine de ces changements – et en particulier les aménageurs, promoteurs immobiliers et autres maîtres d’ouvrage – sont appelés à s’engager en faveur de la biodiversité et à proposer des actions ambitieuses et quantifiées pour réduire leurs impacts notamment en termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

L’indice de biodiversité local (IBL) : une méthode pour mesurer l’impact local des aménagements sur la biodiversité

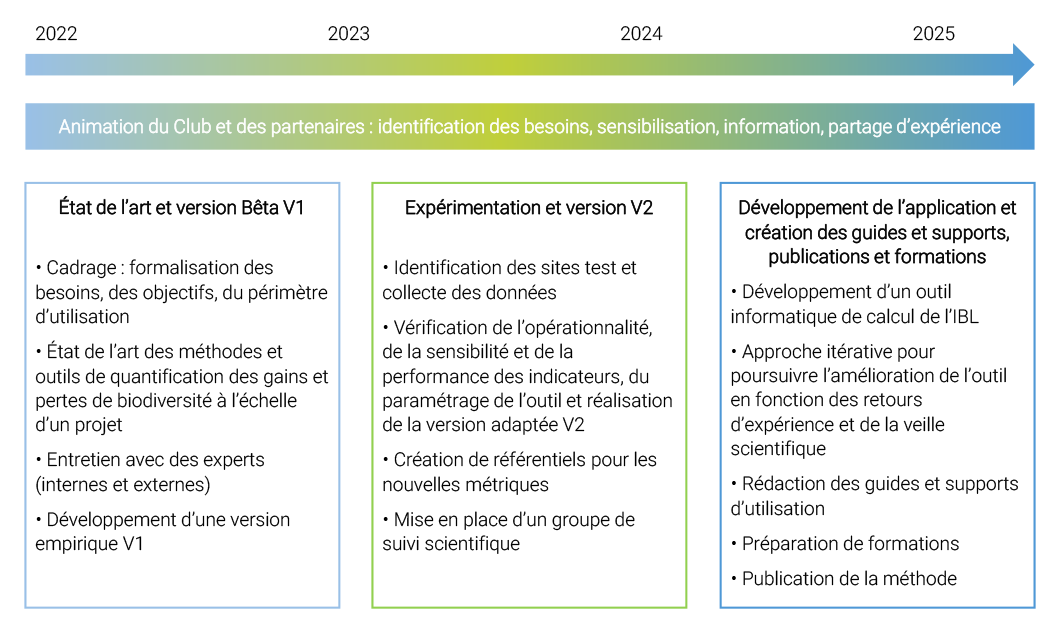

Initié au début de l’année 2022 avec 13 entreprises partenaires1, le Club IBL s’est donné pour objectif de développer un outil de quantification des gains (ou pertes) de biodiversité utilisable à l’échelle d’un projet.

Cet outil est créé pour pouvoir comprendre et évaluer l’impact local (positif ou négatif) d’un projet sur la biodiversité dès la phase de conception (donc avant la réalisation des travaux), afin de pouvoir réfléchir à des alternatives moins impactantes avec l’ambition de permettre à chaque projet de se traduire, in fine, par un gain réel de biodiversité.

L’outil facilite aussi la mise en place de stratégies biodiversité des entreprises ou acteurs du territoire en leur permettant de pouvoir fixer des objectifs quantifiés et engageants pour la biodiversité2 (politique RSE ou stratégie biodiversité). Il fournit des indicateurs clairs pour suivre l’atteinte de ces objectifs et renseigner un rapport extra-financier.

Enfin, à l’échelle d’une entreprise, cet outil vient compléter l’évaluation de l’empreinte biodiversité calculée par le Global Biodiversity Score, lequel intègre les impacts des chaînes de valeurs des entreprises.

1 Les membres du Club IBL en 2025 sont : AREFIM, APRC, AXDEV, Brownfields, CDC Habitat, Compagnie des Alpes, Eiffage, Icade, La poste Immobilier, Novaxia, Polylogis, Société des Grands Projets.

2 Méthode ne remplaçant pas les études exigées dans le cadre de la compensation réglementaire.

Une approche méthodologique adaptée

L’enjeux principal de l’exercice était de trouver le bon équilibre entre la prise en compte de la complexité de la biodiversité et l’opérationnalité de la méthode qui devait aussi pouvoir s’appliquer à l’échelle de toute la France métropolitaine. Il s’agissait de mieux caractériser le niveau de fonctionnement des écosystèmes notamment en tenant compte à la fois du sol, de la végétation et de la connectivité des écosystèmes, dans un état actuel, et dans un état projeté.

Il a ainsi été nécessaire de mettre en place une approche scientifique robuste et itérative. Celle-ci s’est basée en tout premier sur la réalisation d’un état de l’art. Les travaux de CDC Biodiversité sur les questions de dimensionnement de la compensation écologique, d’évaluation de la performance écologique des pratiques agricoles et sylvicoles, d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels, ont servi de base à l’exercice, de même que les outils de référence existants disposant d’indicateurs robustes (IBP, IQE, projet MUSE, etc.).

Par la suite la consultation de spécialistes et la mise en place d’une phase d’expérimentation ont permis de finaliser la méthode IBL.

Une méthode en développement continu

Une première version empirique de l’IBL a été créée dès 2022. Une phase d’expérimentation sur un certain nombre de sites a eu lieu entre 2023 et 2024, ayant pour objectif de vérifier la pertinence, la sensibilité, l’opérationnalité des indicateurs retenus et de leur calibrage. Le développement de la V2, première version stable de l’outil, a débuté en 2024 et s’est poursuivi jusqu’en 2025.

Pour cette importante phase d’expérimentation, CDC Biodiversité a reçu le soutien de la Banque des Territoires.

Si une version opérationnelle est obtenue en 2025, l’objectif est de faire évoluer la méthode de manière constante en s’enrichissant des études scientifiques, de l’avancée de la recherche et des retours d’expériences. Dans cette optique, CDC Biodiversité finance une thèse CIFRE sur le sujet de la connectivité en zone urbaine et péri-urbaine. Les travaux de cette thèse (2024-2027) permettront d’améliorer la prise en compte de la taille et la connectivité des sites, de pollutions (sonores et lumineuses) pour l’évaluation du niveau de fonctionnalité des sites.